La guerra ha sido dinamizadora de grandes transformaciones del mundo asociadas a lo que hoy llamamos globalización. Cómo dudarlo. Y el mainstream celebra tales cambios: una mayor interdependencia económica, la concentración de la riqueza, la acumulación del capital. Con las guerras y los desplazamientos masivos de poblaciones, con el exilio y la diáspora se incentiva la hibridación cultural entre naciones y continentes. Las nociones de democracia, justicia y humanidad no hacen parte de la ecuación. Todo lo contrario. La guerra también anima la investigación científica y la tecnología aplicada. El conocimiento y su aplicación en la ingeniería, por ejemplo. La guerra moderna creó una nueva élite tecnocrática que integra al político y el militar con el empresario industrial, con el innovador de sistemas de computación, láseres, radares, equipos aeronáuticos y misiles, con los expertos biólogos, economistas, geógrafos, físicos, empeñados en el dominio de seres humanos, objetos y entornos.

La guerra, dijo Von Clausewitz a principios del siglo XIX, “no es más que un duelo a gran escala”. Los tiempos cambian y con ellos los valores y prácticas asociados a la guerra. Ya nadie se bate en rituales matinales por honor, como lo entendía el general prusiano. Hoy la guerra, además de una gran empresa económica de escala industrial, se ha convertido en una actividad mecánica y despersonalizada. A medida que las tecnologías bélicas son más sofisticadas, los ataques aéreos permiten que los perpetradores de estos bombardeos se mantengan a una gran distancia de la destrucción que causan. Son “el exterminio civil”, la “destrucción de la infraestructura mental”, en la distancia, dirá Peter Sloterdijk en Temblores de aire:

Es aquí donde se nos brinda la oportunidad de hablar en términos filosóficos del desarrollo del moderno armamento aéreo, una expresión que pone de manifiesto su pertinencia a la hora de perpetrar ataques en un medio atmosférico. En nuestro contexto hay que aclarar que el armamento aéreo representa per se un fenómeno cardinal del atmoterrorismo en su vertiente estatal. Los aviones militares funcionan en un primer momento, como más tarde lo hará la artillería de cohetes, como armas de acceso: ellas eliminan el efecto inmunizador de la distancia espacial entre grupos armados; posibilitan, pues, el acceso a objetivos que sólo serían conseguidos al precio de un gran número de bajas, o muy difícilmente alcanzables si tuviera lugar un ataque por tierra. Se trata de métodos que apenas prestan importancia a la cuestión de si los combatientes son vecinos naturales o no. Si no se tiene en cuenta el fenómeno de la explosión a larga distancia mediante armamento aéreo, resulta ininteligible el problema de la globalización de la guerra por medio de sistemas teledirigidos.

Tal distanciamiento es una dimensión clave del problema. Si bien ya es controversial el alejamiento de la realidad social por parte de quien la observa (en el campo científico, con su aspiración objetiva), este aislamiento, en función de la seguridad y la perspectiva en las acciones políticas o militares, propicia una falsa ilusión de neutralidad que resulta indefendible. Perder la conexión emocional con los actores sociales en la guerra, ignorar o subestimar las dimensiones subjetivas de las acciones, lleva a la incomprensión, cancela la empatía y denota superficialidad. Vuelve Pilatos.

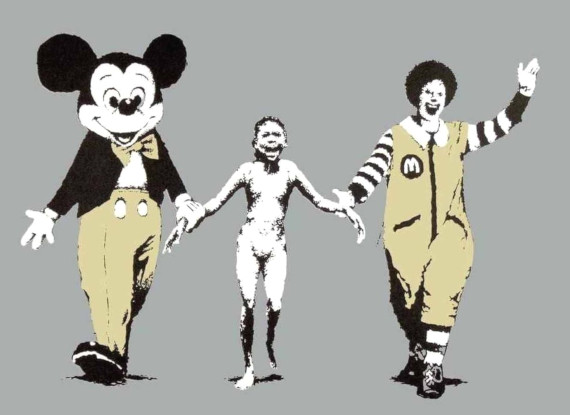

Un ataque masivo e indiscriminado empleando bombas es una demostración de la fuerza por parte del agresor. Es la prueba de la capacidad tecnológica de destrucción efectiva con un efecto disuasivo no solo frente al rival, también frente a terceros o potenciales oponentes, e incluso ante aliados. Tal amenaza envía un mensaje de que cualquier acción o provocación acarreará una respuesta devastadora. Y precisamente por su carácter indiscriminado y por la oportunidad de la acción remota, distante y segura, minimiza la afectación del atacante, reduce el riesgo de sufrir bajas y otras consecuencias. Todo esto es muy sensato, muy racional, qué duda queda. Pero hay más. La distancia física y emocional entre el atacante y “sus objetivos” facilita la perpetuación de la violencia sin una verdadera comprensión del sufrimiento infligido. Las guerras automatizadas, las mal llamadas inteligentes, que utilizan drones y misiles guiados desde centros operativos alejados del frente o del escenario de enfrentamiento, son un gana-gana que refuerza el valor de los criterios racionales. Hoy la crudeza de la destrucción humana insensata tiene la forma del videojuego al alcance de cualquier niño, que se quiere y puede ganar sin consecuencia alguna, en la comodidad de una mullida poltrona. Al naturalizar esta forma de ataque se pierde la conciencia de la tragedia humana que se encuentra detrás de cada evento de este tipo.

De nuevo Von Clausewitz, en su obra clásica De la guerra (1832), sostiene que el objetivo de la guerra es doble: derrotar al enemigo y alcanzar un acuerdo político favorable. Pero los bombardeos indiscriminados impiden el cumplimiento de este propósito. No solo generan desconfianza y resentimiento entre las poblaciones afectadas, sino que alimentan una narrativa de hostilidad y antagonismo que impide la creación de condiciones necesarias para alguna estabilidad, una paz negociada y de alguna duración. Al destruir las bases civiles que sostienen a un colectivo social, al producir descomposición social, prolongan el conflicto más allá del terreno militar. Regeneran a la guerra misma. Si el propósito de “doblegar” la moral civil, históricamente ha mostrado los efectos contrarios, estos son, la intensificación de la resistencia civil, el compromiso incrementado con la lucha, la incentivación de los ciclos perversos de violencia y, cómo no, la aparición de nuevos conflictos.

Los bombardeos destruyen también la estructura y las dinámicas sociales. Generan más caos del que dicen resolver. ¿Qué les sucede al analista político y económico, al estratega militar o al científico social, todos seres muy sensatos y racionales, que justifican el sufrimiento masificado, deshumanizado? Sus verdades pretendidamente académicas están tristemente al servicio del interés político o económico que valida la matanza a escala industrial. ¿Acaso la acción de destrucción masiva física, psicológica y moral, no complica el proceso de pacificación posterior y la reconstrucción de un orden social viable? Se contradicen los propósitos que históricamente han justificado la guerra, como estrategia efectiva, como continuación de la política. Es claro que escapa a los marcos tradicionales del pensamiento bélico. Pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la guerra en los tiempos actuales?

El bombardeo de Dresde durante la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, llevado a cabo por dos flotas aéreas de Lancaster de la Fuerza Aérea Real Británica, se apoyaba en última instancia en una concepción pirotécnica, según la cual el núcleo de la ciudad, dentro de un sector barrial en forma circular, fue rodeado y salpicado sin apenas resquicios por un denso cerco compuesto de bombas explosivas e incendiarias, capaz de encerrar todo el ámbito del interior dentro de un lógico efecto de ignición; lo que importaba a las facciones atacantes era generar, gracias a la elevada densidad de las bombas alargadas incendiarias, un vacío central presto a la combustión que desencadenara una suerte de torbellino irrefrenable, lo que se denomina una “tempestad de fuego”. [Peter Sloterdijk, Temblores de aire].

Si se trata de potenciar el conflicto como oportunidad o de vivir la guerra como fiesta (parafraseando al maestro colombiano Estanislao Zuleta), entonces dejemos los videojuegos y volvamos a los duelos mañaneros. Y si se trata de la victoria de la racionalidad instrumental y el negocio industrial de la muerte, entonces, ¿qué tipo de victoria es la devastación total?