Antes del mediodía, al terminar las clases, debía correr a la casa para almorzar. Después, a toda prisa, me dirigía hacia la esquina a tomar el único bus que nos llevaba a la escuela de prácticas. Era un bus destartalado, atestado de gente, en el que nos abríamos espacio a codazos, cuidando que no se nos dañaran los materiales que con tanta dedicación habíamos elaborado desde el fin de semana pasado o la noche anterior. Siempre íbamos cargados de pinturas, herramientas, toda suerte de objetos, además de los libros prestados por la monja de la biblioteca del colegio, que no se podían estropear.

Si perdíamos esa ruta del bus, no era posible llegar a tiempo. Era el único transporte que llegaba hasta la vereda, a las afueras de la ciudad, en la que también viajaban diariamente campesinos de ida y vuelta hacia el centro. Durante el recorrido, a lo largo de la congestionada vía, iban subiendo al vehículo mis compañeros, todos igualmente cargados de mapas, carteleras, rollos de papel, al punto del sofoco. En la Escuela Normal donde estudiábamos, las prácticas docentes comenzaban desde tercero de bachillerato. Yo tenía once años y asumía con mucho orgullo, como todos mis compañeros, la responsabilidad de dar clases en una escuela rural, a niños y niñas casi siempre mayores que nosotros en edad y experiencia.

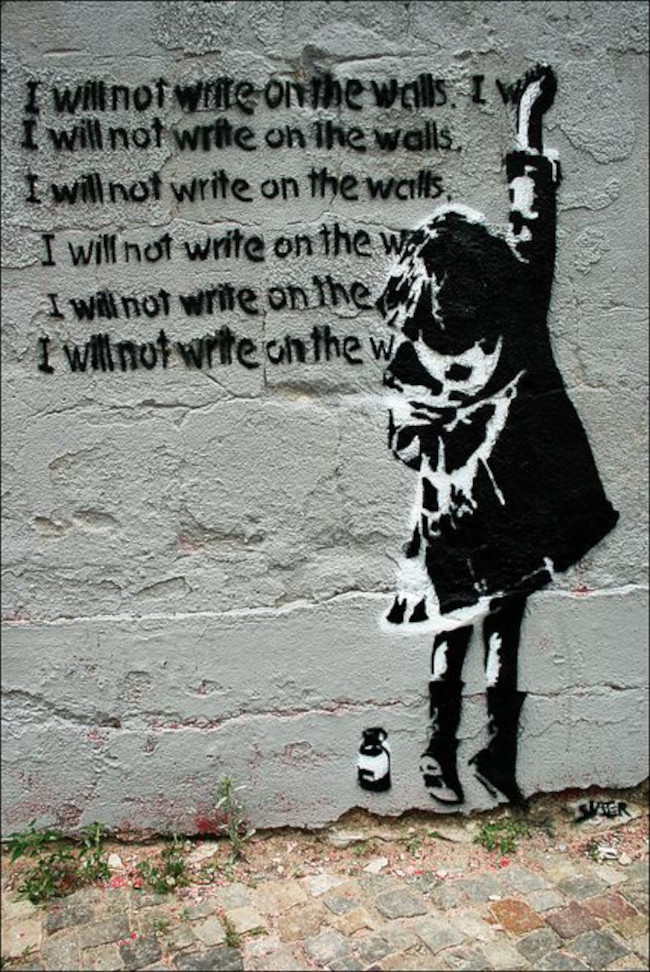

Era compromiso de la Normal aportar en la construcción de la pequeña escuela, que estaba situada en un lote sin linderos, tenía una cancha de cemento sin marcas, salones sin puertas, ventanas sin vidrios, no había tableros, solo unos cuantos pupitres. Hacíamos ayudas pedagógicas con materiales reciclables, o con lo que tuviéramos a la mano. También nos ocupábamos de una huerta, de las cuentas de la cooperativa escolar y organizábamos campeonatos deportivos. Así, éramos carpinteros, jardineros, pintores, constructores, consejeros, decoradores y finalmente profesores. La consigna era: «Nada es imposible».

Especial atención merecía nuestro arreglo personal: era imprescindible el uso del uniforme de gala que incluía el pantalón de paño, chaqueta azul, camisa blanca y corbata negra. Pese a las advertencias sobre el estricto cuidado de nuestra apariencia para presentarnos al sitio de prácticas, la realidad nos jugaba en contra. El recorrido del bus era tortuoso, íbamos embutidos entre cuerpos, bultos y canastos, cuidando nuestros bártulos y nuestros trajes. La travesía completa duraba más de una hora hasta la estación final y allí se iniciaba la caminata hacia la escuela en la que debíamos estar a la una en punto, lloviera, tronara o temblara, como decía la Hermana Priscila.

Llegábamos por entre potreros, a través de caminos fangosos, esquivando zanjas y matorrales. Todo esto haciendo piruetas para defender con ahínco los materiales de cualquier daño o caída. Muchas veces sufrimos accidentes o verdaderos dramas: daños en las maquetas, frascos de reactivos químicos rotos, bichos disecados que se perdían durante el viaje y, claro está, ropa estrujada, zapatos sucios. Antes de ingresar a la escuela intentábamos componer, entre penas y frustraciones, nuestro atuendo. Además de todo, éramos aprendices de magos.

Todos teníamos chascos, menos Pedraza. Era de los grandes del curso, pues ya tenía trece. Decían que cargaba con una dura historia familiar, cosas oscuras que maestros y monjas comentaban en voz baja y que nosotros no podíamos conocer. No sabíamos dónde vivía y sus padres nunca aparecieron por el colegio. Esmerado, pulido en el trato, responsable, sereno, algo frío pero dulce. Nunca reía, fue la primera persona a la que vi levantar una sola ceja sin mover otro músculo de su cara. Fue de los primeros en afeitarse, siempre olía bien y llevaba las uñas de las manos limpias y cuidadas. Pero lo que generaba mayor asombro eran sus zapatos de charol siempre relucientes, sus pantalones debidamente planchados, las camisas muy blancas y almidonadas. Era el único que usaba mancornas y pisa corbata. Se peinaba con una línea trazada a la perfección y, por si acaso, llevaba un peine en el bolsillo para corregir cualquier anomalía.

En aquel ambiente de carencias era un chico atípico, impecable en su forma de mostrarse. Pedraza era la negación del estigma. Se diría un ángel descolocado, una imagen surreal, un personaje de ficción. Como si un soplo lo hubiera puesto allí, cristalino en medio del fango, inmaculado de pies a cabeza en mitad de un pozo negro. Y qué hablar de sus cuadernos con márgenes perfectas, su letra pulida, envidiable.

Cuando subíamos al bus de marras, capoteando sacudidas y hedores, forcejeando con los brazos como escudos para proteger nuestros cachivaches, allí, en cualquier lugar del bus, encontrábamos a Pedraza como emergiendo de una nube, impávido, acomodado en su silla, muy tieso y muy majo, mirando cómodamente por la ventana y cargando sus cosas con toda la tranquilidad que a nosotros nos faltaba. Después de tantas dificultades en el trayecto hacia la escuela, luego de las rudas jornadas, Pedraza se conservaba incólume, el traje limpio, sin una arruga, sin señales de barro en el charol. Yo lo observaba con admiración y rencor. Aunque llevábamos juntos tres años en el colegio, no lograba un trato cercano con él. Su presencia me intimidaba. No le perdonábamos tanta placidez y pulcritud, no desperdiciábamos ocasión para la burla y la caricatura, con toda crueldad. Tal como su peinado, Pedraza nunca se descompuso.

Una mañana escuché hablar cosas negras y sucias para estropearlo y me uní al plan. Queríamos darle una lección y nos carcomían las ganas de bajarlo de la nube en que flotaba.

En medio de los charcos, rumbo a la escuela, varios nos adelantamos y esperamos a Pedraza en una curva del camino. Cuando apareció, con ese andar tan pausado, nos abalanzamos sobre él con manotadas de barro, le dañamos el peinado, la tersura de su rostro, le jalamos la corbata y la camisa. Fue a parar a una zanja con sus charoles y sus materiales de clase. Pedraza resistió el ataque de manera heroica. Al momento de escapar de la penosa escena lo vi levantarse, rescatar sus cosas como podía, sacar un pañuelo de su bolsillo para lustrar sus zapatos, sacudir su peine lleno de barro, acomodarse nuevamente la ropa y secarse una lágrima.

Llegamos a la escuela salpicados por todas partes, con una mezcla de culpa y desahogo. Nadie habló del tema en el recreo. Pedraza no apareció en la cancha. Esa misma tarde, al terminar nuestras clases, lo que vi me dejó atónito: Pedraza salió de un salón con su rostro impasible, excepto por su ceja levantada. Vi cómo la cancha se iluminaba con su camisa impecable, su pantalón liso y los zapatos relucientes. Ese día entendí que la magia de Pedraza no estaba en su ropa ni en su peinado sino en algo indefinible. El milagro que él hacía posible no ocurría en su vestido sino en los ojos que lo miraban.

***