Por Luz Helena Cordero Villamizar

Cuando por fin pronuncio la primera sílaba, cierro con fuerza los ojos,

convencida de que cuando los abra todo habrá desaparecido.

En esta novela de Han Kang, a una mujer sin nombre solo la motiva aprender griego antiguo, una lengua que ya no se habla. Tiene los labios rígidos y sellados. El lenguaje materno se ha llenado de alfileres que se le clavan en el cuerpo.

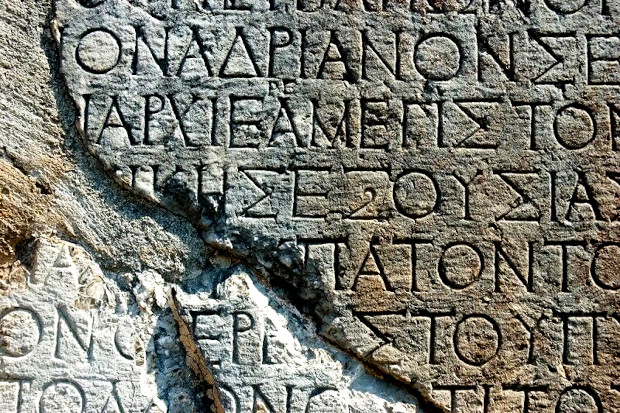

Suele aceptarse que el nacimiento de la escritura ocurrió hace seis mil años en Mesopotamia, que se inventó de manera independiente, no sabemos si de modo simultáneo, en Egipto, China y la India. Surgió por la necesidad práctica de hacer registros de las propiedades. Primero nacieron las cuentas, después los cuentos, nos dicen. Se dibujaban las cosas que se querían contar, como los animales, los árboles, los objetos, los esclavos. Luego se quiso anotar las ideas, pero como hacían falta demasiados dibujos para expresar los deseos y los pensamientos, se crearon signos y surgió el alfabeto, la «partitura de las palabras», su sonido. Casi nunca lo pensamos, pues las letras nos parecen algo natural, pero su invención es uno de los mayores logros del ser humano. Si pudiéramos volver atrás, comprenderíamos ese prodigio.

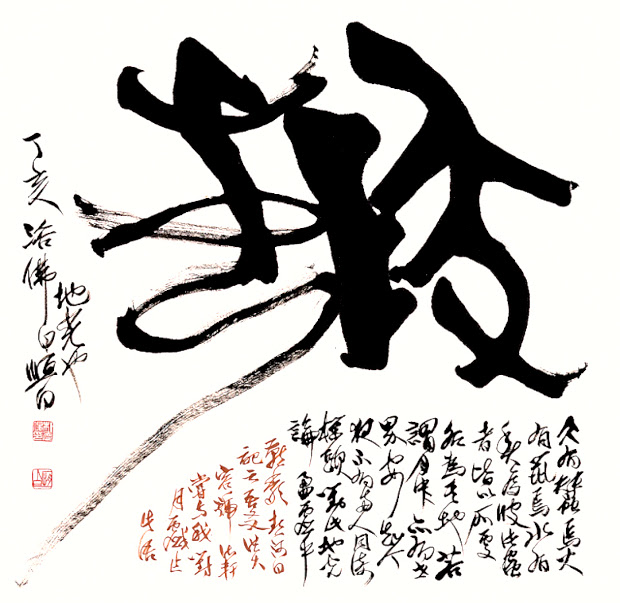

Sin ninguna relación ni propósito, escribía las palabras que le habían causado alguna impresión. De todas ellas, la que guardaba como un tesoro era «숲» (bosque), cuya forma le recordaba a una antigua pagoda: ㅍ era la base, ㅜ el cuerpo y ㅅ la cúpula. Le gustaba que hubiera que entrecerrar los labios y dejar pasar el aire lenta y cuidadosamente para pronunciar ㅅ ㅜ ㅍ; y que al final hubiera que sellar los labios para que la palabra se completase en el silencio. Cautivada por esta palabra cuya pronunciación, significado y forma estaban envueltos en tanta quietud, la escribía una y otra vez: 숲. 숲. 숲.

Escribir consonantes y vocales fue una revolución. Nos lo refiere Irene Vallejo en su bello relato sobre el tema. En nuestro idioma solo algunas letras conservan su antigua ligazón con la imagen de las cosas. La M viene del movimiento del agua, la O de un ojo, la N de una serpiente. Hemos olvidado aquel día en el que por primera vez trazamos el sonido de nuestra lengua. Jugamos a que la a era un ratón si alargábamos su cola, la Z bien podía ser un pato y la flaca i un señor con sombrero. M con a siempre era mamá y qué divertido resultaba aquel juego de combinaciones cuando no aparecía un reglazo o una chancleta de por medio.

Su hermano mayor acababa de empezar la escuela y, jugando a ser maestro, le enseñó el alfabeto coreano antes de que ella cumpliera los cinco años. Aunque no llegó a entender del todo la explicación, se pasó el resto de esa tarde de primavera de cuclillas en el patio pensando en las vocales y las consonantes.

Como la protagonista de la novela, aprendí a leer y a escribir jugando con mi hermano. Esperaba con ansiedad su regreso de la escuela para que me contara lo que le habían enseñado. Él disfrutaba ser mi profesor. Ni siquiera recuerdo cómo se dio, solo sé que así tuvo lugar la magia de las letras, como quien cierra y abre los ojos para descubrir algo nuevo. Y el mundo ya no fue el mismo.

Es raro pensar en las letras, soltarlas y verlas hacer cabriolas en el aire, o pronunciar las palabras para escuchar su sonido bien adentro, sentir cómo penetran las cavidades, cómo resuenan, rebotan o se ahogan.

El lenguaje verbal es uno de esos dones que solo valoramos cuando lo perdemos. Como si un día queriendo decir hola dijéramos adiós, o al tratar de responder una pregunta, en lugar de palabras nos saliera aire caliente, un quejido, o un silencio semejante al dolor. Perder el lenguaje, como perder la visión, es quedar atrapados en las profundidades del adentro.

El lenguaje, que la aprisionaba y la hería como una prenda hecha con miles de alfileres, desapareció de un día para otro. Podía oírlo, pero un silencio como una gruesa y compacta capa de aire se interponía entre el caracol de sus oídos y el cerebro. […] Un silencio anterior al habla, anterior incluso a la existencia, absorbía el fluir del tiempo y la envolvía por dentro y por fuera como una esponjosa capa de algodón.

Mi hermana fue profesora de español, inglés y francés. Cuarenta alumnos por curso durante treinta años. Un día, en medio de una clase, quedó en blanco. En lugar de palabras se instaló en su mente una bruma, surgió un abismo entre ella y el mundo. La posibilidad del lenguaje se había paralizado y un frío la recorrió. Saberse con las palabras adentro, ver la silueta de consonantes y vocales, pero no lograr articularlas, perder el nombre de las cosas.

Cuando pasó un minuto o más sin que pronunciara la siguiente palabra, los estudiantes empezaron a murmurar. Con los ojos muy abiertos, ella tenía la vista fija en un punto del vacío que no era la clase ni el techo ni la ventana…

En la novela la mujer rehúye el contacto social, deambula en la noche por las calles de Seúl, lleva las cicatrices de su historia arropadas bajo su traje oscuro, se detiene en algún punto para sentir colores, para mirar sonidos, o se encierra con su soledad hinchada de sucesos que le dan náuseas o la hunden en la tristeza. Solo quiere aprender griego, una «lengua muerta». Quizá porque no se habla hace miles de años, como encerrarse en un cuarto inaccesible. A no ser que el profesor de griego, ¡oh paradoja!, viva en su propio nicho de penumbra y al tantear el aire logre rozarla con sus manos.

La clase de griego es un tributo al lenguaje y al ámbito de lo sensitivo. Cada párrafo atesora alusiones e imágenes que recorren la piel, que tocan el oído o penetran por los ojos, palabras que vibran con una delicada sensualidad. Bastaría con decir que estas páginas transpiran poesía, pues las historias que ligan a los personajes se tejen con la belleza de lo triste y lo profundo, con la lengua viva de lo sensible, como el vuelo de ese pájaro en la oscuridad que, entre golpes y sofoco, entre aleteos y esperanza, se choca con el cristal, o tal vez huye hacia el silencio.

Uno de los momentos más bellos de la novela es aquel diálogo en la oscuridad entre ella y su profesor. No son ellos sino sus sombras enormes en el techo las que se comunican. Cuando él habla, ella le escribe las respuestas en la palma de su mano. El hombre, que ya recorre el laberinto de su ceguera, hasta ese momento se aferra a imágenes imprecisas que ha logrado retener. Pero con ella no necesita fingir. Ahora le relata su historia, como quien suelta un torrente estancado hace muchos años dentro del pecho. Ella lo escucha y mueve sus pies para decir “aquí estoy, sigue contando, no te detengas”. Lo acompaña con sus propios recuerdos.

¿Por qué ella aprende griego?, ¿por qué él se aferra a esa lengua para comunicarse o para esconderse? ¿Qué azar los empuja a entrecruzar sus sombras, el miedo, la mudez? Las frases que ella llena de silencio cabalgan sobre las que salen de los labios de él, se juntan a las que traza con su dedo sobre la piel, en la palma de la mano. Las preguntas se responden con el abrazo, se acentúan con el calor de los cuerpos, con la respiración. Escuchar la caricia, sentir el borde de la risa y el dolor. Este encuentro lleva a la fascinación. Él no sabe que las pupilas de ella se reflejan en sus ojos casi inútiles. Ya han caído las esclusas, brota «un sonido leve y redondo como una burbuja», y cuando se presiente el retorno del lenguaje articulado, la palabra se ahoga en el beso.

La poesía es la voz que escuchamos allí donde todo parece callar y estallar.

Ella se inclina hacia delante.

Aprieta con fuerza el lápiz.

Agacha más la cabeza.

Las palabras no se dejan asir. Las palabras que han perdido los labios,

que han perdido los dientes y la lengua,

que han perdido la garganta y el aliento, no se dejan asir.

Como si fueran fantasmas incorpóreos, ella no puede tocar sus formas.

Noviembre de 2024