Cantar desde el fondo

Serpiente de siete cabezas del Libro del Apocalipsis, de la Biblia de Lutero, c.1530. Referencia del cuento “Narrasti” de Juan Esteban Londoño. Imagen tomada de https://www.meisterdrucke.es [disponible en internet, para uso público].

Fotografía del poeta. Tomada del portal de facebook de la Editorial Domingo Atrasado.

Por Luz Helena Cordero Villamizar

Sobre “El murmullo de las hojas” de Juan Esteban Londoño.

Colección Respirando el verano. Domingo atrasado, Bogotá, 2025.

Si hubiéramos nacido en otro país, en otra realidad, escribiríamos relatos fantásticos, historias maravillosas, dice Juan Esteban Londoño. Tal vez cantos sibilinos, poemas al amor, agrego. Sabemos hasta el hartazgo que en la literatura abunda el sufrimiento. Mundos de horror que conocemos a través de poemas, novelas que sobrecogen y hacen vibrar las fibras de todo lo sensible, hasta el placer. Porque en eso consiste el acto creativo: en nombrar y transformar, en doler y encantar, en conmover y consolar.

No es ilusionismo: el arte crea belleza a partir del dolor. Para comprenderlo no precisamos de teorías. Ahí están los nocturnos de Chopin, las pinturas de Goya, las novelas de Dostoyevski, los cuentos de Kafka, los poemas de Zurita, de Plath y de cientos de poetas y escritores que horadan el alma y nos llevan a la epifanía, esa revelación en la que trascendemos el yo para ser los otros que nos precedieron, las otras que no conocemos, que moran en nuestra conciencia gracias a la literatura.

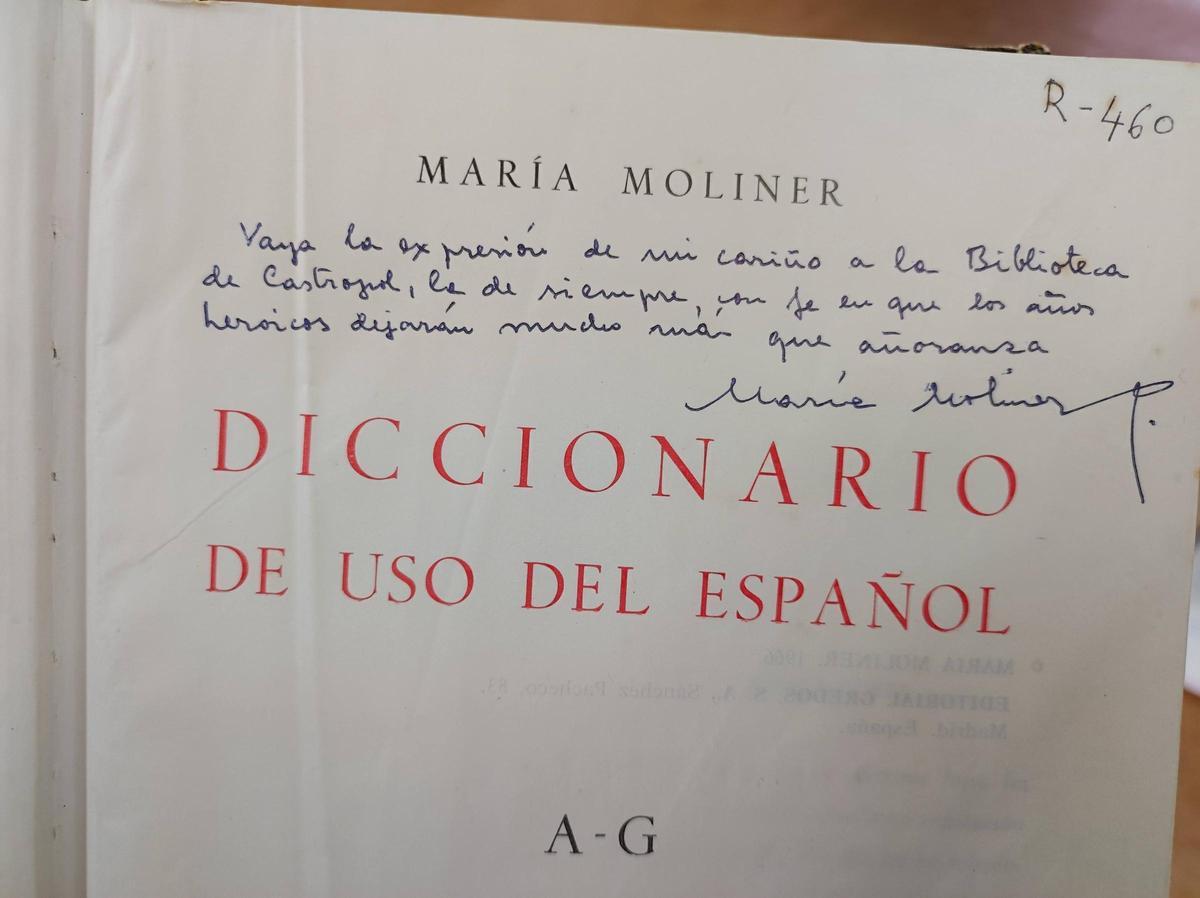

Juan Esteban Londoño es Maestro en filosofía, Maestro en ciencias bíblicas y se doctoró en Teología. Esta formación no es frecuente en un poeta de nuestro medio. Siguiendo esa ruta se me antoja compartir aquí un texto del papa Francisco sobre la importancia de la literatura en la formación sacerdotal y, por extensión, en la educación humanista.

Leyendo un texto literario, nos ponemos en la condición de «ver también por otros ojos», ampliando la perspectiva que expande nuestra humanidad. De este modo, se activa en nosotros el empático poder de la imaginación, que es un vehículo fundamental para esa capacidad de identificarse con el punto de vista, la condición y el sentimiento de los demás, sin la cual no existe la solidaridad ni se comparte, no hay compasión ni misericordia.

No sé si aquí habla el pontífice del Vaticano o Jorge Mario Bergoglio lector, el admirador de Borges, para quien la literatura es «escuchar la voz de alguien». Este es el poder del arte, la fuerza de la poesía que nos hace partícipes del sentir de los otros y, en últimas, nos conecta con la historia de la humanidad. Se pregunta:

¿Cómo podemos penetrar en el corazón de las culturas, las antiguas y las nuevas, si ignoramos, desechamos y/o silenciamos sus símbolos, mensajes, creaciones y narraciones con los que plasmaron y quisieron revelar y evocar sus más bellas hazañas y los ideales más bellos, así como también sus actos violentos, miedos y pasiones más profundos? ¿Cómo hablar al corazón de los hombres si ignoramos, relegamos o no valoramos “esas palabras” con las que quisieron manifestar y, por qué no, revelar el drama de su propio vivir y sentir a través de novelas y poemas? [“Carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación”, publicado en la página web del Vaticano el 4 de agosto de 2024].

Crear algo bello a partir del sufrimiento, de «situaciones brutales», sin generar lástima, es una de las motivaciones del autor de El murmullo de las hojas. Es lo que se siente al leer sus versos, sus cuentos y ensayos (recordemos que la “Colección Respirando el verano” incluye en cada volumen una selección de poemas y una muestra de la obra narrativa y ensayística de los poetas convocados). Sus escritos nos ponen de narices ante la violencia y la muerte. Las mujeres hurgan entre las piedras la ausencia de sus hijos, «acarician los nombres en las palmas de sus manos». En el poema “En el bosque de Grodek”, Georg Trakl ve ojos de soldados que flotan en el lago. En “Música de cámara” los esqueletos marchan hacia el horno crematorio mientras tañen sus violonchelos una música de espanto. Aunque «la guerra suele llevarse las palabras», Juan Esteban dialoga con Marina Tsvetayeva sobre el hambre que acuna a sus hijos, toca la congoja en los húmeros de César Vallejo, le habla con la lengua triste de sus versos, con su cadencia de vísceras y orfandad.

Georg Trakl. Facsímil del manuscrito Grodek. Haas, Webern – 03.11.2015, Hall in Tirol, Kurhaus. Tomado del Archivo Sterneck.net disponible en internet. Referencia al poema “En el bosque de Grodek” de Juan Esteban Londoño.

Albert Bloch. Retrato enmascarado (Georg Trakl. Un maldito del Expresionismo), 1943 [Imagen disponible en internet]. Referencia al ensayo “Georg Trakl: no son poemas, son fasntasmas” de Juan Esteban Londoño.

Los dos cuentos incluidos en este libro narran mundos antagónicos, aunque compuestos por sustancias afines: una mezcla de crudeza y erotismo, de mitología y violencia. Van del dragón que encarna poderes antiguos en sus siete cabezas, «sacerdote de la inmoralidad, el desbordamiento de la vida, la seducción implacable en el desierto», a «La Mafia, esa señora de ojos velados que en las noches de luna llena pasaba en un carro de vidrios negros señalando quién merecía la muerte».

La selección ensayística del autor es una incursión por voces poéticas que crean su obra con los colores del tormento y de las tinieblas. Como lo dice de Georg Trakl, un hombre que pinta el mundo «con el pincel de la nada» y «las letras del silencio». El escrito que dedica a este creador de imágenes está urdido con emoción. Siento el vértigo que le provocan, no solo sus poemas, sino su tragedia. Su lectura me impulsa a volver a Trakl, a sus «oscuras y desesperadas» canciones, a sus paisajes de muerte; me obliga a beber el tóxico en sus versos, a esculcar en su vida y en la de su hermana Gretl, esa «negra espina» que llevaba en el costado. Vuelven a mí los versos de Henry Luque Muñoz en los que Trakl habla desde el más allá sobre su «infancia en ruinas» y oye la tertulia de las moscas, esos «oscuros arcángeles», esas «filósofas del deterioro».

“Antonin Artaud en la cocina del manicomio” nos provoca una sensación semejante. Penetramos en los cuartos en los que se debate el dramaturgo, perturbado por la realidad y la surrealidad, vemos cómo «se quita la piel y la pone a secar en el alambrado del jardín», cómo esparce sus miembros en una mesa de piedra y habla con esa «lengua cortada» que indaga en diversos idiomas, especialmente en la jerga del desasosiego. Porque Artaud, nos dice Juan Esteban, «quiere despellejar al lector». Alude a diversas obras y momentos de su vida, bucea en el alucinante entramado de ideas y voces para acercarnos a ese mundo en el que la imaginación es la guía, el abracadabra.

Dedica otro escrito a María Zambrano, aguda intérprete del diálogo y de la fusión entre poesía y filosofía. Para ella el camino de la filosofía es un paso a paso a través del pensamiento, mientras que el de la poesía es como la ruta que una paloma traza en el aire, guiada por su único saber: el sentido de la orientación. El instrumento del filósofo es la razón, en tanto que el poeta bucea en la palabra irracional, «sombra de la sombra», aunque iluminadora. María rastrea «la razón poética», cree que el bardo es un condenado que no quiere salvarse porque la poesía es el infierno. El ensayo es un esbozo de la obra de esta filósofa-poeta del exilio, a quien siempre volvemos en busca de lucidez.

El libro cierra con una incursión al Rocabulario de Juan Manuel Roca, mago de la ironía y el asombro, de la noche y el agua, lector de sombras, amanuense de Nadie y «hechicero de la palabra». Juan Esteban devela símbolos de la poética de Roca, extrae imágenes, interpreta sentidos y, como en aquel poema del espejo, a la belleza agrega más belleza. Nos dice que su poesía «es exploratoria no sólo en el sentido de la ironía innovadora en la literatura colombiana, sino también en el sentido de la emergencia, de la necesidad de derribar el cielo con una piedra, o con la roca afilada y buena puntería».

Las múltiples voces, los diversos registros de Juan Esteban Londoño, lejos del discurso ampuloso o de la frigidez académica, resultan inmersiones poéticas, elaboraciones vívidas, idea encarnada, amorosa intromisión en vidas y obras. En su poesía hallo urgencia, necesidad de espantar lo insoportable, de cantar desde el fondo con palabras e imágenes que perturban, que alteran la realidad psíquica y nos ponen en movimiento. Palabras que hurgan, que golpean y, como un soplo o un murmullo, nos dejan la señal de su belleza.

Parece que me hubieran invitado

a morir aquí,

a cantar desde el fondo

una serenidad intraducible.

Bogotá, agosto de 2025

Panorámica del municipio de La Estrella (Antioquia, 2023). Imagen tomada del portal https://www.puebliandoporantioquia.com.co/subregion-valle-de-aburra/municipio-la-estrella/. Referencia al cuento “Tuve que levantarme la camisa para ver si no me había roto” del poeta Juan Esteban Londoño.

“La noche” del artista expresionista Max Beckmann [Óleo y Lienzo, 1918, 134×155 cm]. Icono del movimiento posterior a la Primera Guerra Mundial Neue Sachlichkeit [Nueva objetividad]. Se exhibe en Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Imagen disponible en internet).