Por Luz Helena Cordero Villamizar

Algunas veces la lectura de un texto se convierte en un proyecto indefinido, un asunto sumergido en las aguas del deseo que por épocas se hunde, en otras aflora para llamar nuestra atención, y nuevamente lo dejamos naufragar en la inconciencia hasta la próxima vez. Placer aplazado, ansiosa procrastinación, uno de esos amores que nunca se concretan. Quizá temor de iniciarlo y fracasar. Hasta que un día se acaban las excusas y nos decimos el tajante ahora o nunca. Y sí. Empezamos la lectura sabiendo que ahora sí será para siempre, es decir, hasta el último capítulo, hasta la última página.

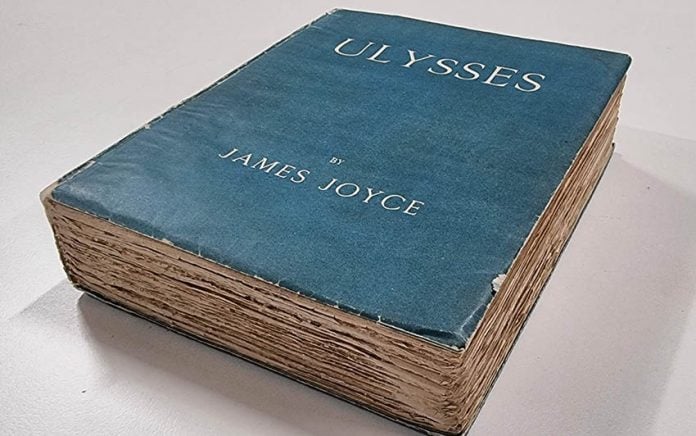

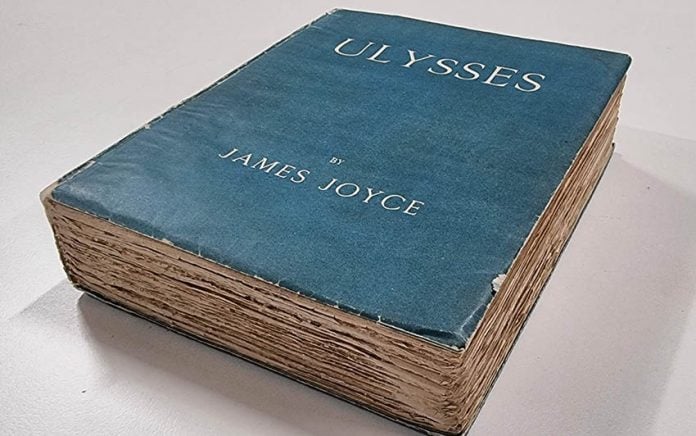

Y el último capítulo es el impresionante monólogo de Molly Bloom que hace un tiempo había devorado deprisa, desprendido de las casi ochocientas páginas que le preceden, y que no había logrado disfrutar. Sí. Hablo de Ulises de James Joyce, la lectura más aplazada de mi vida. Hace justamente un año, el pasado 2 de febrero de 2022, se cumplió un siglo de su publicación en París y el aniversario fue celebrado con nuevas ediciones, artículos, textos, videos, obras de teatro, conferencias, y quién sabe cuántos brindis y caminatas por Dublín, la ciudad en la que transcurren las historias. Digo las y no la historia porque la novela que ha provocado más estudios desde que vio la luz se ocupa de tantos temas y teje tantos sucesos, experiencias o hechos, como caben en la mente individual y colectiva de sus personajes, o como fluye la vida misma en cada segundo transcurrido.

No escribiré aquí sobre el fenómeno literario Ulises, sobre su complejidad narrativa, la combinación de técnicas estilísticas, la vasta erudición e inteligencia, o sobre el humor y la ironía que se riegan por sus páginas; tampoco me referiré a sus múltiples personajes, a sus protagonistas Leopold Bloom y Stephen Dedalus; menos al tema irlandés, judío, a la crítica de la iglesia y de la realeza británica, o al maravilloso parangón entre el viaje descrito por Homero en la Odisea y el recorrido espacial y temporal que un individuo hace en tan solo un día de su vida. Abundan los mil y un análisis y referencias a la obra de Joyce. Hastían las caminatas turísticas, la comercialización burda del autor y de su obra, las famosas celebraciones del Bloomsday que tienen lugar en Dublín cada 16 de junio, fecha en la que sucede la novela.

Quiero remitirme a la experiencia de la lectura, al placer derivado de ella, una vez despojada de prejuicios o temores sobre este monstruo de novela, como la solía llamar el propio Joyce. Fue el año 1983, mientras asistía a un taller de literatura en la Universidad Nacional, cuando escuché por primera vez la mención del Ulises de Joyce. Las palabras que me quedaron sonando fueron «monólogo interior» y «novela que revolucionó la forma de narrar». Cuando apenas se saborean los veinte años el tiempo es un océano insondable que hasta ahora proyectamos navegar, así que las cosas por hacer no solo deben, sino que pueden esperar. Pasaron muchos años en los que fueron otras las prioridades literarias, al punto de relegar por completo la curiosidad inicial.

A inicios de este siglo, en una Feria del Libro de Bogotá, me encontré con la edición de Tusquets, traducción de J. M. Valverde, y al adquirirla sentí que era el momento de pagar esa deuda conmigo. Varios meses estuvo frente a mí el rostro de Joyce desde la carátula haciéndome guiños con su único ojo y algún sábado, armada de valor, lo tomé por el lomo y empecé a meterle diente por el prólogo. ¡Error! Esto me costó primero la impaciencia y después la modorra, no por culpa de Valverde sino por mi arrogancia al pensar que aquello consistía en consumir erudición, antes que en experimentar placer. Así, cuando di el salto mortal hacia el primer capítulo, ya me sentía extenuada para enfrentar al bromista Buck Mulligan y su compañero, el altivo Stephen Dedalus quien, con su mente caótica, llena de Shakespeare y de literatura, no atiende asuntos prácticos ni familiares. De él se dirá que no quiso arrodillarse frente a su madre agonizante. A las ocho de la mañana se inicia el día en una vieja torre donde habitan estos amigos en las afueras de la ciudad.

Los juegos verbales y las alusiones a la historia, lo sarcástico y lo humorístico, es algo que se entiende mejor cuando se conoce a los personajes y cuando uno se familiariza con sus historias. Habrá que volver sobre ellos una y muchas veces más. Pero esto no es claro en la primera lectura. Por eso atravesar las cincuenta páginas de la primera parte, la «Telemaquiada», requirió varias sentadas, entre fatiga y bostezos, con esa culpa de lectora ineficaz. Y es que este libro impone una manera de leer y cuando la atención se dispersa, igual que ocurre con la mente de los personajes, es necesario volver atrás para comprender. ¿Y es que se trata de comprender?

Solo después pude conocer al señor Leopold Bloom, una suerte de judío errante, quien oficia como guía y articulador de toda la novela. Se experimenta algo de tranquilidad cuando uno se desprende de las caóticas cavilaciones con frases de largo aliento del joven Stephen y se acerca al hombre mayor que prepara el desayuno para su esposa y se entrega de lleno a ese monólogo con expresiones cortas, interrumpido a intervalos para hablar con su gata, con esos «¡Mrkñau!» como respuesta.

Seguir a Bloom por la cocina, acompañarlo a comprar su ración de riñón para freír, reconocer el barrio, los vecinos, y al regreso escucharlo cruzar unas pocas frases con Molly, verla a ella de perfil, recostada en la cama, hojeando una postal. Conocer la pareja a través de los pensamientos del hombre, seguirlo hasta el retrete para que descargue sus tripas y luego acompañarlo en su marcha hacia el cementerio, pues a las once asistirá al funeral del «¡pobre Dignam!» que ocurrirá un par de capítulos después.

Debo decir que este primer empeño me duró hasta el funeral. Ciento ochenta y cinco páginas recorridas, diálogos extraños, alusiones históricas, citas, pensamientos, descripciones, dosis fuerte para cerebros no dispuestos, o para lectores apacibles que suelen esperar del autor su ración masticada. Conmigo se cumplía una vez más lo tantas veces dicho sobre la novela a lo largo de su primer siglo: muchos no lo logran, mueren en el intento, muchos no pasan de las primeras páginas. James Joyce no solo lo sabía, lo hizo a propósito. Quería pasar a la inmortalidad con una obra que requiriera siglos en ser descifrada en toda su magnitud.

A lo anterior se añade que sus lectores en idiomas distintos al original debemos aceptar que el Ulises que leemos ha perdido con creces su música, su chispa, el juego con las palabras, arte en el que Joyce era un maestro. Jorge Luis Borges decía que verter esta novela al español era una tarea no solo ardua sino «casi imposible». También dijo que esta obra «incluye las páginas más caóticas y tediosas que registra la historia, pero también incluye las más perfectas».

Lo perfecto va en consonancia con el pensamiento y la emoción del lector, pues puede ocurrir que después del entierro de Paddy Dignam nos resulte absurdo un capítulo que emula los titulares de prensa, o una conversación sobre Shakespeare en la biblioteca, mientras vamos y venimos con Bloom por las calles de Dublín, esperamos a que se coma un tentempié, escuchamos las conversaciones que van desde la música hasta la cuestión judía, pasando por discusiones acaloradas, chismes, coqueteos, críticas, guiños y burlas a la sociedad irlandesa y a la británica, bogando, no sin esfuerzo, entre diferentes estilos literarios. Sorprenden los cambios en el ritmo, en el punto de vista del narrador, en la atmósfera. Llegamos a preguntarnos si el autor se burla de nosotros. O quizá quiere que gocemos como él la travesía, cada momento, cada cruce de palabras, cada escena. Sí. Se trata justamente de esto: de gozar cada giro verbal, cada línea, cada descripción, cada diálogo, aunque no todo se comprenda. Perder el miedo a transitar por el laberinto, abrirse a lo inesperado como Odiseo. Perderse, se aprende aquí, es un buen punto de partida que aligera y alivia la lectura.

Y la poesía, siempre la poesía habitándolo todo, incluso lo más profano, lo más asqueroso o lo moralmente reprochable. Al abrir cualquier página al azar, ella brota sin dificultad. Joyce también era poeta. En todos los temas que trata, el autor mezcla lo poético con datos históricos, filosóficos, políticos, literarios, científicos. Como en aquel bello desbordamiento al describir un hecho corriente, calentar agua en el fogón, cuando hace un elogio del agua por su universalidad, su «igualdad democrática», su vastedad en el océano, «la inquietud de sus olas y partículas superficiales visitando uno tras otros todos los puntos de su litoral…» y después de describir sus múltiples propiedades físico-químicas, cierra con «su ubicuidad al constituir el 90% del cuerpo humano» y remata con los «charcos estancados bajo la luna menguante».

Hay una escena de seducción en la playa, en el momento en que «el atardecer estival había comenzado a envolver el mundo en su misterioso abrazo» y que corresponde a un juego erótico voyerista-¿exhibicionista? entre Bloom y Gerty MacDowell, entre Ulises y Nausicaa, toda ella esbelta, graciosa, de «ojos brujos». El relato, a la manera de un folletín sentimental o novela rosa, al que la muchacha es aficionada, se entreteje con el pensamiento lascivo de Bloom. Todo lo que ocurre allí, todo lo descrito, es un banquete del lenguaje. Se asciende en temperatura, en detalles, en sensualidad, y se llega al clímax cuando las bengalas estallan en el cielo:

Gerty se echó muy atrás para mirar a lo alto los fuegos artificiales y se cogió la rodilla entre las manos para no caerse atrás al mirar y no había nadie que lo viera sino solo él y cuando reveló así del todo sus graciosas piernas, tan hermosamente formadas, tan flexibles y delicadamente redondeadas, le pareció oír el jadeo de su corazón, el ronco respirar de él… y ella se echó para atrás y las ligas eran azules haciendo juego por lo de la transparencia y todos lo vieron y gritaron mira… y tenía la cara invadida de un divino sofoco arrebatador de esforzarse echándose atrás y él le vio también las otras cosas, bragas de batista, el tejido que acaricia la piel… y a ella no le daba vergüenza, y a él tampoco de mirar de ese modo sin modestia porque él no podía resistir la visión de la prodigiosa revelación ofrecida a medias como esas bailarinas de falditas cortas…Ella habría deseado gritar hacia él con voz sofocada, extender sus brazos níveos para que viniera, sentir sus labios en la blanca frente, el clamar de un amor de muchacha, un grito ahogado, arrancado de ella, ese grito que corre a través de los siglos. Y entonces subió un cohete y pam un estallido cegador y ¡Ah! y todo el mundo gritó ¡Ah! ¡Ah! en arrebatos y se desbordó de ella un torrente de cabellos de oro en lluvia…

Y no son solo las bengalas las que estallan. Erotismo, morbosidad, lujuria, sarcasmo, poesía…

Las horas del día marcan el compás de la narración y cuando se aproxima la noche, somos conducidos al barrio de los burdeles. Estamos en el emblemático y exigente capítulo quince, que se ha descrito como una novela dentro de la novela, no solo por su extensión, sino por las tramas y los diálogos alucinantes que allí tienen lugar, a modo de un drama teatral. La atmósfera pesada del burdel mezclada con humor, escenas surreales y juicios absurdos al mejor estilo Lewis Carroll, las fuertes voces y la personalidad de las prostitutas que les dicen las verdades a borrachos intelectuales, Stephen Dedalus entre ellos. Y un turbio Bloom que lo rescata de los golpes para iniciar con él una larga caminata, una honda conversación que terminará en su casa en la madrugada y que se desarrolla en los siguientes capítulos, extensos y vibrantes. A estas alturas ya no queremos perdernos nada de lo que ocurre entre los dos hombres.

Aunque marginales, por el enorme peso del punto de vista masculino, algunos personajes femeninos exhiben comportamientos transgresores respecto al puritanismo irlandés predominante en la época en que fue escrita la novela. En ellas, así como en el narrador omnisciente y en el pensamiento de Bloom, junto a mujeres convencionales y tontas, en varios momentos se manifiesta la crítica del rol femenino, de su cuerpo como mercancía, de la maternidad como centro de su mundo. Del mismo modo, los roles de los hombres son puestos en ridículo. Una mesera del bar del hotel Ormond dice: «Los hombres son unos idiotas de miedo». Bella, la matrona de las prostitutas, se ha convertido en hombre y ahora Bello humilla a Bloom: «¡Ya te enseñaré yo a portarte como un cagallero! Como te pille una huella en los pañales… Por el día, pondrás a remojar y restregarás nuestra olorosa ropa interior, también cuando nosotras las señoras no nos encontramos bien, y fregarás nuestros retretes con el traje recogido y una bayeta atada a la cola. Qué bonito será ¿no es verdad?»

Como casi todos los lectores del Ulises, pongo la mirada en la fuerza de Molly Bloom quien, pese a que solo aparece con voz propia en el capítulo final, está presente de manera trasversal en toda la novela. Ella, Penélope, no teje ni espera pacientemente el regreso del marido. Se prepara para recibir a su amante en su propia casa, en donde harán el amor una y otra vez en el cuarto matrimonial, sin asomo de culpas. Bloom lo sabe y nada puede hacer, solo irse a la calle y al regreso merodear por la casa, consolarse oliendo sus bragas, besando sus nalgas, entregarse nuevamente al onanismo. Es en el último capítulo cuando conocemos quién es esta mujer, mediante ese monumental monólogo, escrito conforme al flujo de su conciencia, en el que cavila acerca de su infancia, el tedio de su matrimonio, recuerda sus amantes y trae a colación un sinfín de hechos banales, fortuitos, o dramáticos, que pasan espontáneamente por su mente. A sus pies tiene a un marido pusilánime, que gravita en torno a sus encantos, y que está atado a ella, el prototipo de mujer que utiliza su cuerpo para lograr lo que quiere y lo que necesita.

Aunque en varios apartados se evidencia la mirada y la escritura del hombre que intenta pensar como mujer, es admirable la plasticidad del personaje, la riqueza de historias y su capacidad de sorprender. Penélope hilando en su mente, no para esperar pasivamente la llegada del varón, sino para ir a su encuentro, para atraerlo, enredarlo, poseerlo:

… Me gustaría encontrar un hombre así Dios mío no como esos otros burros además es joven aquellos chicos jóvenes tan finos que yo veía en el sitio de bañarse en la playa de Margate desde el lado de la roca de pie al sol desnudos como un dios o algo así y luego zambulléndose en el mar con ellos por qué no son así todos los hombres eso sería un buen consuelo para una mujer… eso sí que es belleza de verdad y poesía muchas veces me daban ganas de besarlo por todas partes también su cosa tan joven y tan bonita ahí sencillamente no me importaría metérmela en la boca si nadie mirara como si ello mismo te pidiera que lo chuparas tan limpio y blanco parecía él con su cara de niño y bien que lo haría yo en ½ minuto aunque se me fuera para abajo un poco como qué es sólo como sémola o rocío no hay peligro además estaría tan limpio comparado con esos cerdos de hombres me figuro que nunca se les ocurre lavársela de un año para otro…

Este monólogo interior, que ha merecido tantos escritos y admiración, fue añadido por Joyce posteriormente, como epílogo de la novela. ¡Y de qué modo logró salvar la gran deuda con las mujeres, contraída a lo largo de tantos capítulos! Henos aquí amasándolo, decantándolo, degustándolo. Este capítulo ha sido objeto de un juego de traducciones por parte de varios escritores. Existen múltiples versiones en castellano de la última página de la novela, travesura que inició precisamente Jorge Luis Borges. Es como si de este modo quisieran tocar la intimidad de esa mujer sensual y profunda, que en la versión del poeta argentino cierra con estas palabras:

…como me besó junto al paredón morisco y pensé lo mismo me da él que otro cualquiera y entonces le pedí con los ojos que me pidiera otra vez y entonces me pidió si quería sí para decirle sí mi flor serrana y primero lo abracé sí y encima mío lo agaché para que sintiera mis pechos toda fragancia sí y su corazón como enloquecido y sí yo dije sí quiero Sí.

Y cuando uno llega a aquel his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes y ve el punto final, siente un estremecimiento. Es la alegría y el placer de haber intimado con el monstruo y de haberse dejado poseer. Porque esa obra, considerada la gran novela del siglo XX, entra en uno para quedarse, para maravillarlo y perturbarlo; sigue creciendo adentro, atrae muchas otras lecturas para extraer más sentidos, contenidos, y más gozo, mucho gozo hasta el infinito.

Y bien, después de aquel primer intento de lectura, a inicios del siglo XXI, la novela volvió al estante, cambió de lugar, se mimetizó y se extravió entre tantos libros, se sumió en un sueño esperando su momento, que era en realidad el mío. El despertar se produjo meses después de que la novela cumpliera un siglo de publicación, febrero de 2022, complaciendo así la predicción de su autor, cuando dijo que había escrito una obra de la que se hablaría en los próximos trescientos años. Puesto que obras de ese calibre no caducan, quien se estaba quedando sin tiempo para emprender el viaje era yo. Aquí entra en la historia un cómplice de viajes y de vida. Alguien –Ulises se llama a sí mismo Nadie—, a propósito del aniversario de la novela y enfrentado al mismo desafío desde tiempo atrás, me planteó la posibilidad de reemprender el camino en compañía. Tal vez a dos voces podríamos lidiar con el monstruo. ¿Qué tal una lectura a dúo, en voz alta?

Lo pensé por un momento, lo sopesé. ¿Estaba lista? ¿Tendría el empuje necesario para no claudicar? ¿Y si, una vez metidos en el laberinto, nos extraviábamos, cada uno en busca de su propio sentido, cada una por senderos distintos, de esos que se bifurcan? ¿Y si en el afán de avanzar cada quien con su ritmo, con su tiempo, al final nos tropezábamos, o incluso llegábamos a destrozarnos? ¿Qué iba a pasar si uno de los dos caía? La invitación era tentadora y se trataba justamente de leernos, de escucharnos, no solo para salir avante sino para disfrutarlo en pareja. El placer de una lectura compartida.

Tomé el grueso volumen en mis manos, advertí que los capítulos estaban marcados con dieciocho banderitas de colores, una por cada capítulo, una para cada jornada de lectura a dos voces, como si se tratara de un sendero escabroso, señalizado para evitar resbalones o caídas y siempre con una señal en la meta siguiente. El señor Joyce volvía a mirarme socarronamente desde la portada, como preguntándome ¿ahora sí? Entonces, igual que Molly, respondí ¡sí quiero Sí!

Para Efrén

Bogotá, 2 de febrero de 2023