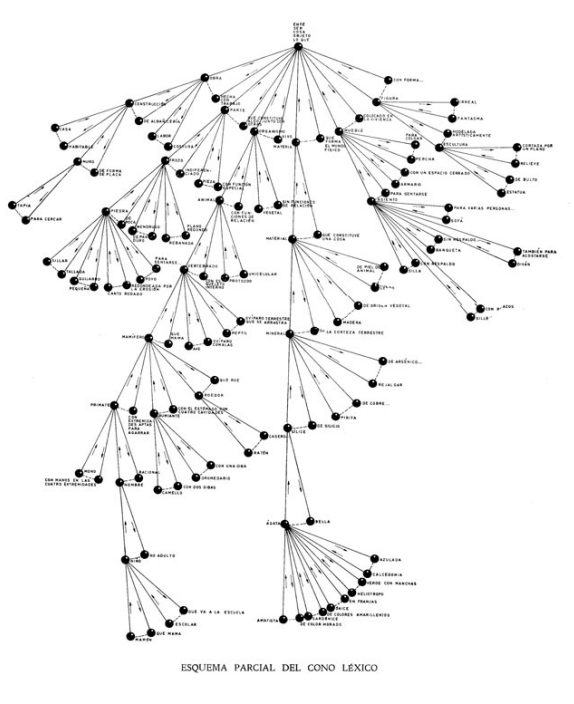

Facsímil de la página XVI de la edición impresa del Diccionario del uso del español de María Moliner. “Esquema parcial del cono léxico” en la presentación de su diccionario. [Arriba].

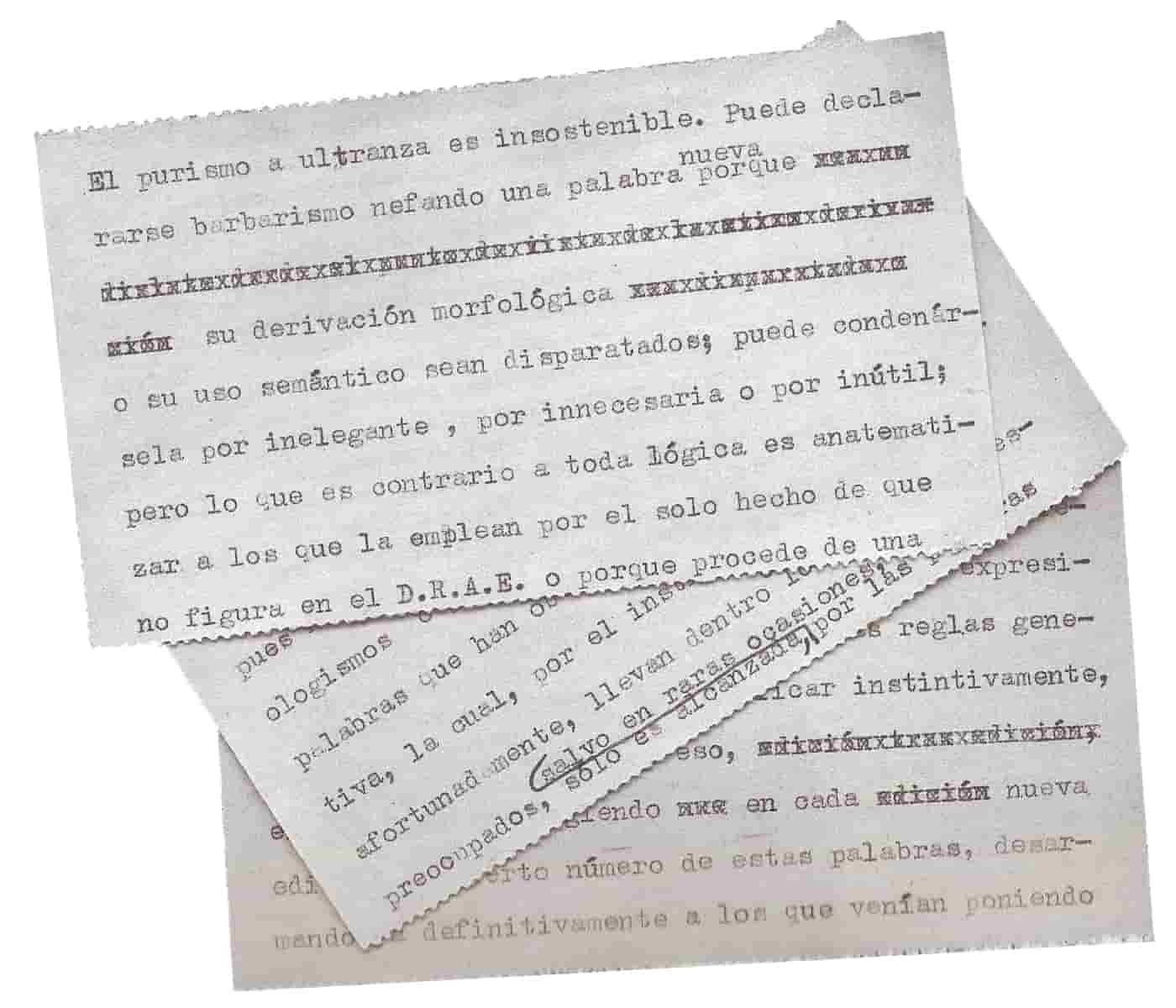

Fichas de María Moliner. Hasta 1967 esa colección de fichas se convirtió en el diccionario de uso del español. Dedicó 16 años de su vida a escribir esta obra, con cerca de 80.000 entradas para el más singular diccionario, que no es un diccionario normativo. Imagen tomada de internet. [Abajo]

Por Luz Helena Cordero Villamizar

Una niña nace con el siglo XX en una mínima aldea de Zaragoza. En sus primeras imágenes está la madre bordando iniciales en un mantel. No puede presentir que las letras y las palabras definirán su vida [Definir: «explicar lo que es una cosa con una frase que equivale exactamente en significado a la palabra que designa la cosa».]. Pasará su vida cazando palabras, buscando acepciones, sentidos. Además de vocablos, María cultiva geranios y coraje, experimenta el placer del conocimiento que se adquiere a contracorriente [opinar o actuar de modo opuesto al de la mayoría], imponiendo su carácter y su deseo a las limitaciones y barreras de una época oscura para las mujeres. Lucha por hacer una carrera universitaria contra los prejuicios, con sus limitaciones económicas y contra el tiempo. Estudia una licenciatura en historia y se forma como archivera y bibliotecaria.

Después de ocupar grises cargos en oficinas y en varios archivos, su talento y tesón la llevan a Valencia en donde se convierte en inspectora de bibliotecas rurales en la España Republicana, en esa explosión cultural que buscaba acabar con el alarmante analfabetismo, en particular de las mujeres, y sembrar el hábito de la lectura en la población. Años felices que pronto se ensombrecieron con las bombas, los asesinatos, encarcelamientos y juicios falangistas. María y su esposo fueron juzgados por “rojos” [«se aplica a las personas de ideas muy izquierdistas o revolucionarias; particularmente a los comunistas en la Guerra Civil Española, llamaban así los nacionales a los partidarios de la república; y así siguieron llamando a los adversarios del régimen de Franco. Rojillo»], fueron degradados en sus cargos, condición que debían agradecer, o qué otra cosa esperaban —les dirían—, si ya habían fusilado a Federico García Lorca —a quien conoció en un recital de poesía en la Residencia de Señoritas de Madrid—, ya había muerto Antonio Machado en la frontera tratando de huir, y muchos amigos habían tenido que ir al exilio [esa palabra a la que ella añadió la connotación política de la que carecía en el diccionario de la Real Academia Española].

La historia que sigue tiene lugar en los tiempos dolorosos de la Guerra Civil española, con toda su carga de miedo, censura e infamias. María está nuevamente en Madrid, esa ciudad que su amigo Dámaso Alonso marcó con los versos y las preguntas más tristes:

… Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. / Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, / por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, / por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. / Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? / ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?

Sobre tantos cadáveres, ella no puede quejarse. Ahora dirige la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales y quiere robarse el tiempo para sacar adelante la misión que se ha impuesto y que será la gran obra de su vida, aquella por la que pasará a la inmortalidad: elaborar el diccionario “de uso” del español, un diccionario que sea comprendido por todos y que salve los vacíos y las definiciones asépticas de la Real Academia de la Lengua. María Moliner pasará más de quince años elaborando fichas, tecleando, acopiando expresiones, contribuyendo al brillo de la lengua materna, hasta conseguir que en 1966 la editorial Gredos publique los dos pesados tomos que contienen ochenta mil entradas y que se convirtió en el glosario más consultado, incluso por los mismos señores académicos que no sabían dónde ubicar ni cómo nombrar a esta mujer que osaba desafiarlos.

Fueron ellos los que le negaron su ingreso a la Academia Española de la Lengua por la razón más académica de todas: ser mujer. Los medios, al tiempo que destacaban su trabajo, contribuían a subvalorarla refiriéndose a ella como a una artesana que lidiaba con fichitas, a una ama de casa que zurcía medias y había tenido la “intuición” de hacer un diccionario. Su amiga poeta Carmen Conde, la primera mujer que ingresó a la dichosa Academia, años después del rechazo de María Moliner, remarca las insensateces de don Juan Valera, «cuyas posaderas habían honrado el sillón I durante medio siglo», en su «decálogo sobre las aspiraciones femeninas». Decía el gran académico que «las señoras sabias» comprenderían que se les hacía un favor al no admitirlas, pues «si traemos a la mujer a las academias de hombres, tal vez encadenemos y amoldemos su espíritu al nuestro, despojándolo de originalidad… Además, «nada hay más agradable que la charla con las mujeres, bailar, jugar con ellas y hasta, si son ilustradas, discurrir con ellas sobre ciencias…». Encima había que agradecerles. Antes ya les habían negado el ingreso, entre otras, a autoras como Emilia Pardo Bazán o a Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Después de salir a la luz su diccionario, no conforme con los comentarios elogiosos y el éxito en las ventas, María Moliner emprende la tarea de revisión, trabajo incesante que ocupa sus días y noches. Con dignidad rechaza un cuantioso premio de consolación que la misma Academia le ofrece. Muere quince años más tarde, ¡oh paradoja!, ¡oh ironía de la vida!, repitiendo vocablos sin sentido, triturando recuerdos hasta llegar a sus primeros años y quedar flotando en el silencio y la desmemoria, en rutinas circulares, conversando sin palabras con los geranios y el agua.

Se estaba. Quedando.

Sin palabras.

Vacía.

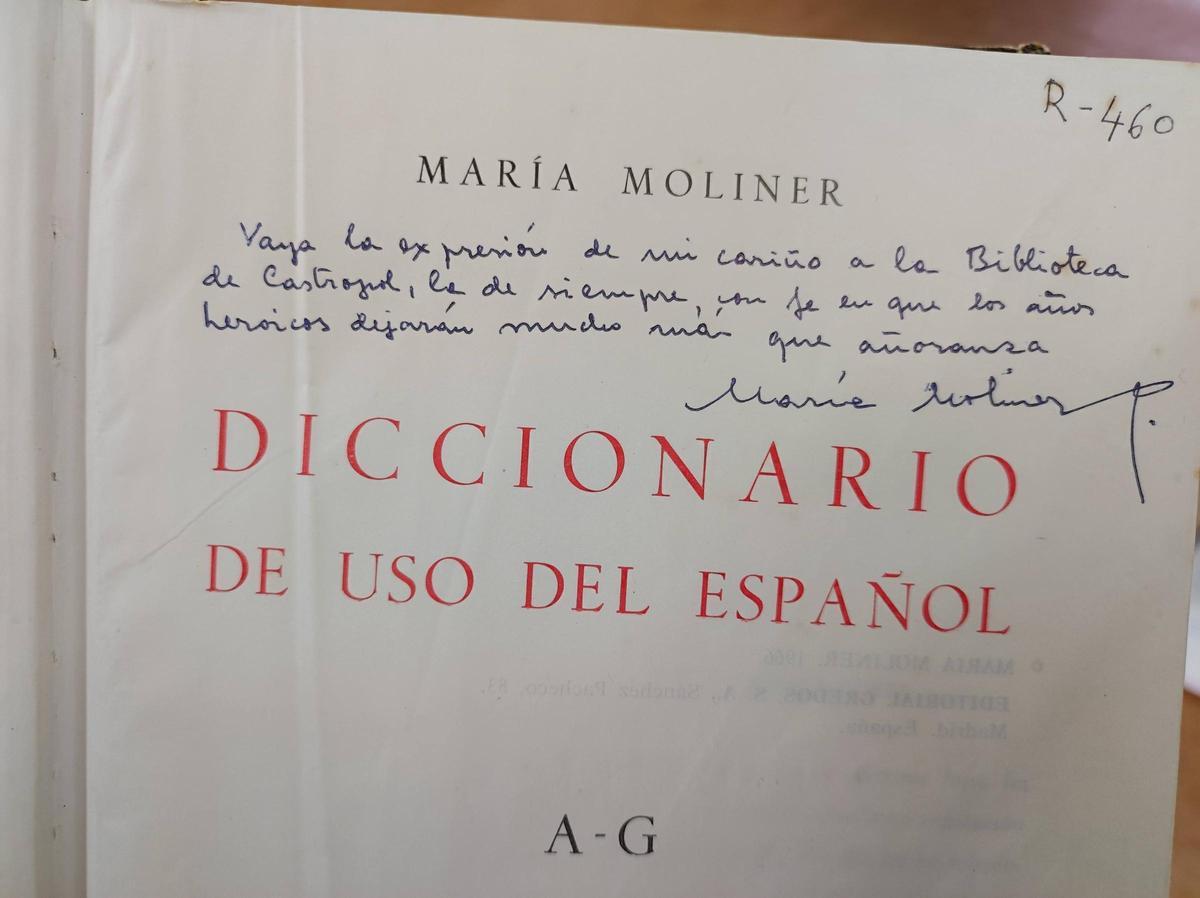

Detalle de la caligrafía de María Moliner, en la dedicatoria disponible en la “Sección de autógrafos” de la Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo. Disponible en la internet. Allí dice: “Vaya la expresión de mi cariño a la Biblioteca de Castropol, la de siempre, con fe en que los años heroicos dejarán mucho más que añoranza“.

La novela de Andrés Neuman, Hasta que empieza a brillar, trae al presente y exalta a María Moliner. Hacer una ficción con su vida y obra es justicia poética. Esta es una novela histórica con el trasfondo de los sucesos políticos acaecidos en España durante las tres cuartas partes del Siglo XX, en la que se resalta el rol de las mujeres en el contexto académico y literario de la época, dominado por ideas y criterios androgénicos. La prosa es sugestiva, fluida, armoniza los datos históricos con el juego creativo de ficción que permite narrar sucesos cotidianos, pensamientos o diálogos imaginados que perfilan la inteligencia y la sensibilidad de los personajes.

En el texto hay un juego permanente con los sentidos de los vocablos, con el múltiple significado de palabras y expresiones, una mezcla entre filología y acontecimientos, licencias irónicas, juegos verbales, humor. Cada tanto el autor introduce fichas con definiciones de palabras claves que María Moliner resignifica o completa y que, dice Neuman, conforman un diccionario biográfico, pues permiten leer las acepciones y ejemplos a la luz de la historia y la experiencia de la protagonista. Bella conclusión que trasluce la investigación que hay de fondo, el conocimiento, la sensibilidad que tiene el autor respecto a su personaje.

María Moliner recupera la vitalidad de la lengua, la acerca al sentir, a la experiencia. Entre los ejemplos que da el autor está la definición de “Amor”. Mientras que la Academia lo define de manera fría como “afecto”, sentimiento experimentado por una persona hacia otra, ella agrega: «alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo». A “patria” también dio las connotaciones políticas que le hacían falta. Redefine palabras como “mujer” y “matrimonio”, limpiándolas de implicaciones excluyentes y moralistas Porque las palabras no son partículas frías, objetos neutros, desprovistos de ideología o de sentimientos. Una mujer quiere redefinir las palabras para nombrar la realidad, el mundo, para hacer notar lo que se omite, para dar énfasis en lo que se silencia. En el verbo “contestar” añade una acepción, no incluida por el diccionario de la Real Academia Española: «oponer alguien objeciones o inconvenientes a lo que se le manda o indica: Haz lo que te dicen y no contestes.

Podríamos decir que la vida de María Moliner es una continua interpelación, se toma el derecho de preguntar y de responder y con ella se identifican muchas mujeres. Así lo escribe Neuman: «Muchas lectoras parecían haber adoptado su diccionario como algo más que un libro de consulta: para ellas tenía cierto carácter de manifiesto cotidiano, de rebelión secreta. Quizás era una forma de recuperar, palabra por palabra, todo el lenguaje que les habían quitado».

Aunque la narración sigue la cronología de los acontecimientos históricos y de la vida de María Moliner, la estructura de la novela presenta la particularidad de fragmentar un hecho que el autor ha querido remarcar y es la visita que le hace su amigo, el poeta Dámaso Alonso, presidente de la Academia de la Lengua, para disculparse con ella por el rechazo que obtuvo su candidatura. El relato de esta visita se divide en cuatro partes, con diálogos entrecortados, expresiones vacilantes del poeta, y acotaciones punzantes por parte de María. Con este recurso se genera suspenso y se enfatiza uno de los temas centrales de la novela: la misoginia en el campo literario y académico.

—A ver. Algunos compañeros opinan que, en este momento, nos hace más falta un gramático que una lexicógrafa.

—Ajá. Muy sutil de su parte.

—Otros han recordado que en la Academia Francesa tampoco hay mujeres, y nadie arma un escándalo por eso.

—O sea, de Francia sólo podemos copiar lo malo.

—Y otros dijeron, bueno, que recibiste ayuda externa. Que no lo escribiste sola, vamos. Y me miraban a mí.

—Qué caraduras. La Academia tiene un ejército de colaboradores. Y ninguno de sus miembros le ha dedicado al diccionario ni una mínima parte del trabajo que yo he puesto en el mío.

En enero de 1979 Carmen Conde pronuncia su discurso ante la Real Academia y reivindica el nombre y la obra de sus predecesoras desaparecidas y rechazadas. Dice a los encorbatados: «Vuestra noble decisión pone fin a tan injusta como vetusta discriminación literaria» y enseguida pasa a destacar la obra poética de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Carolina Coronado y de Rosalía de Castro, además de otros poetas españoles, destacando los temas universales y los sociales como fuente de estas poéticas, controvirtiendo el prejuicio y demostrando que las escritoras no «se conformaban con los temas predeterminadamente femeninos». Concluye el homenaje así: «¡Quien pudiera realizar el prodigio de que fueras tú, Rosalía tan querida, la que ocuparas el sitio que el destino negara a tantas que, como tú, lo merecieron antes y mejor que yo!».

Hasta que empieza a brillar es un bello e inteligente acercamiento a María Moliner y a su época. El autor, que también es filólogo, nos da luz para entender que un diccionario no es ese mamotreto frío y tedioso que abrimos cuando no queda otro remedio y que muchos hoy ni siquiera conocieron. Andrés Neuman nos seduce y nos convence de que el diccionario Moliner alberga la vida y el poder de las palabras. También por eso el título de la novela merece citar la fuente poética que lo inspiró:

No conozco nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una y la miro hasta que empieza a brillar.

EMILY DICKINSON

Bogotá, mayo de 2025

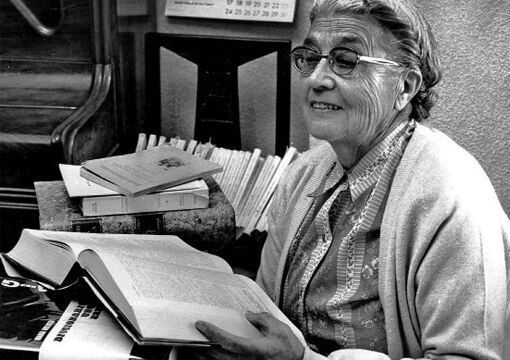

María Moliner con su diccionario. (Imagen pública disponible en internet)

Detalle de la carátula del libro de Andrés Neuman: ‘Hasta que empieza a brillar’. Alfaguara, 2025. 296 páginas.